【来日インタビュー】ギレルモ・デル・トロ監督「多くのアメリカ映画では、暴力を片方の視点から見せ、そちらを正しいと示し、相手が悪いと描きがちだ」

Guillermo Del Toro[ギレルモ・デル・トロ]

1964年10月9日生まれ、メキシコ出身/1993年、『クロノス』で長編映画監督デビュー。『ミミック』(1997年)でハリウッドに進出し、『ブレイド2』(2002年)、『パンズ・ラビリンス』(2006年)、『パシフィック・リム』(2013年)を手がける。『シェイプ・オブ・ウォーター』(2017年)でベネチア映画祭金獅子賞とアカデミー賞4部門を獲得。

世界的な巨匠でありながら、“永遠のオタク”監督として、大好きな題材を撮り続ける。そんな夢のようなキャリアを実現し、愛されているメキシコ出身のギレルモ・デル・トロ。半魚人と人間の切ない恋を描いた『シェイプ・オブ・ウォーター』でアカデミー賞作品賞や監督賞を受賞し、ストップモーションアニメの『ギレルモ・デル・トロのピノッキオ』では再びアカデミー賞(長編アニメーション賞)に輝いた。

そんなデル・トロの最新作は、モンスター作品としてあまりに有名な『フランケンシュタイン』。科学者のヴィクター・フランケンシュタインが特殊な実験によって怪物を誕生させる…という物語を、デル・トロらしい細部にまでこだわった映像と、限りないモンスター愛で贈る一作。またしても絶賛を浴びている本作のために来日した彼に、作品が今の時代に訴えるテーマや、デザインへのこだわりなどを聞いた。

ーー今回、7年ぶりの来日ですね。

「初めて日本に来たのは1984年。4週間、滞在しました。じつは私はラフカディオ・ハーン(小泉八雲)を心からリスペクトしていて、その時も彼の墓や、彼を祝うフェスティバルに行こうとしたのですが、残念ながらお金が足りず(笑)。ハーンは私のヒーローです。アメリカに家族もいて、片方の目が不自由だったにもかかわらず、あの時代に彼は日本に来て日本人になった。そして日本の独特の感覚を『怪談』などで西洋社会に伝えたわけですから」

ーーあなたも、いわゆる“異端”なキャラクターを映画の題材にして、その魅力を世界に広めています。

「私が子供の頃、モンスターに惹かれたのは、彼らが嘘をつかないからでした。人間は本心に何を抱えているかわからない存在ですが、怪物や怪獣はどんな行動をとるか予想ができます。たとえばゴジラは高いビルを避けながら歩いたりしませんよね。思ったとおり真っ直ぐに進んで壊していきます」

ーーモンスターにシンパシーを感じたわけですね。

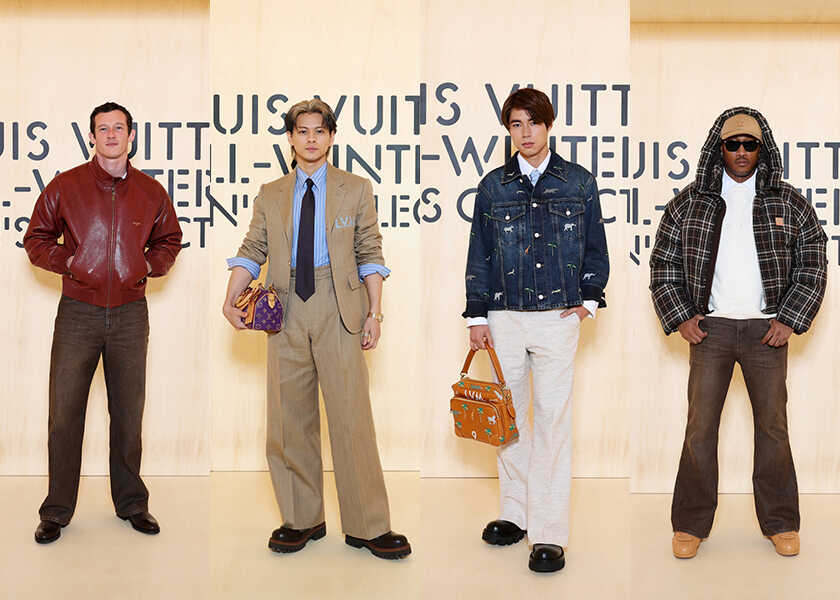

「私は父や家族が理想とするような子供ではなかったんです。彼らは外でサッカーしたりする活発な男の子を望んでいたのですが、私は室内で本を読むのが好きで、性格もくよくよするタイプ。7歳の時に70歳のような気分でした。それが今は60歳なのに、心は6歳ですから不思議ですよね(笑)。この世の中は、(目の前に置かれた『Safari』の表紙を指さして)こんな風に髪の毛をきちんと整え、きれいな洋服を着るなど、見た目で人を幸せにすることが求められがちです。でも私は、モンスターの“不完全さ”によって、ありのままの自分でいていいんだと許しをもらっていたんです」

ーーこの『フランケンシュタイン』では、船や巨大な研究所をCGではなく実際のセットを作って撮影したそうですが、あちこちにあなたらしいテイストが詰まっています。

「まずこだわったのは“円形”です。太陽や鏡、窓、メドゥーサの頭など、すべて円形で描きました。ヴィクターと怪物がひとつになって映される鏡や、ヴィクターの研究所の大きな穴に、円を象徴的に感じてもらえるはずです。さらに本作は、物語も“円環”のような形式を意識しました。ヴィクターと父の関係もそうですし、父から自分、子供へと受け継がれる痛みや苦悩は、許しが得られないと終わらないという意味で、ひとつの円環を作っています」

ーー色使いやカメラワークのこだわりも教えてください。

「主人公のヴィクターの記憶をたどるという意味で、色を象徴的に使いました。物語の冒頭と結末では、青と白とゴールド。そしてヴィクターの幼少時代は、赤と白とブラックで構成しています。白い階段を降りてくる赤いドレスの母というように、赤が“母親”と“死”を象徴するわけです。このあたりはスタンリー・キューブリックの『バリー・リンドン』と同じワイドなアングルで撮っています。ヴィクターが大人になると、様々な色を入れてカメラも動き回ります。さらに怪物が出てきた後は、おとぎ話のように子供が森の中に誘われる感覚で、カメラもさらに異なる動きを見せます」

ーー怪物の外見のインスピレーションは?

「怪物をデザインするうえでは、骨相学(人の性格が頭蓋骨の形に表れるという学説)を参考に、舞台となる19世紀の人間の頭を作り上げました。19世紀という点では、今は存在しない布地を糸から新たに織って衣装で再現しています。蝶の羽根、レントゲンの骨格、解剖学的な循環器系の図柄もモチーフにしましたし、こんな風にデザインに関して話していたら、何時間あっても足りませんよ(笑)」

ーー過去の映画では観たことのない表現もたくさんあります。

「誰もやったことのない映像を創作するのが好きなんです。『パシフィック・リム』では怪獣が誕生するまでを内臓の器官で表現したりしました。今回は怪物にとっての“初体験”が、映画を観る人を新たな世界に導くと信じています。彼が水路に葉っぱを落としたり、森に出て木々や動物に接するシーンに注目してください」

ーー怪物の視点で描かれるパートが出てくるのが、あなたらしいですね。

「多くのアメリカ映画では、暴力を片方の視点から見せ、そちらを正しいと示し、相手が悪いと描きがちです。私も初期の『ブレイド2』では、そうした演出も試みましたが、それはフレッド・アステアとジンジャー・ロジャース(ハリウッド黄金期のミュージカルの名コンビ)のダンスの振付のような感覚でした。私が最も興味を持つのは、たとえばジェームズ・ボンドが誰かを銃で撃った際に、撃たれた側がどうなるか。その人物が『いまボンドに撃たれた』と誰かに電話する光景を想像してしまんです(笑)。そういったスタンスで今回の怪物も描いていますよ」

ーーヴィクターと怪物、それぞれの気持に共感させたかったのですか?

「『ピノッキオ』でも、父親(作り主のゼペット)がピノッキオに“自分は悪い父親だった”と言って、相手に耳を傾けることで和解が生まれます。ヴィクターと怪物の関係も同じで、おたがい許し合うことができれば、双方とも幸せになれるはず。どちらか一方の視点で描き、そこに痛みや苦しみも伴わなかったら、物語は半分の側面しか伝わらないでしょう」

ーー“おたがいが許し合う”という『フランケンシュタイン』のテーマは、現在の世界に強くアピールしそうですね。

「私はカトリックの熱心な信者ではありませんが、聖書のヨブ記が強く心に刻まれています。神の従者であるヨブが、悪魔にありとあらゆる物を奪い去られ、ヨブは神に“なぜ私にこんな試練を与えるのですか?”と訴えます。そうすると神は“なぜだめなのだ”とヨブに謙虚さを学ばせるのです。『フランケンシュタイン』では、怪物に愛を与えれば彼も愛を返してきます。一方で憎悪を与えれば、さらなる憎しみで襲いかかってきます。しかし憎悪を与えられた怪物にも、ヨブのように相手を許し、解放する瞬間が訪れます。憎しみ合いが続く今の社会に、その部分が届いてほしいですね。完璧さを求めすぎると恐ろしいことになります。むしろ不完全でいる方が幸せなんです」

ーーそんな風に作品のテーマを熱く語るのも、キャリアを重ねたからでしょうか。

「若い頃は作品の結末を“こんな解決法で”と頭で考えていましたが、60歳になるとこうやって自分の経験を素直に作品で伝えられるものですよ(笑)」

『フランケンシュタイン』10月24日公開/11月7日配信

原作/メアリー・シェリー 製作・監督・脚本/ギレルモ・デル・トロ 出演/オスカー・アイザック、ジェイコブ・エロルディ、ミア・ゴス、クリストフ・ヴァルツ、フェニックス・カメラー 配信/ネットフリックス

2025年/アメリカ/上映・視聴時間149分

Netflix映画『フランケンシュタイン』一部劇場にて10月24日(金)より公開/11月7日(金)より世界独占配信