映画ライター森直人が選ぶ!

年末年始に絶対観てほしい2024年公開の洋画ベスト5

皆様、今年も仕事に遊びに(あるいは勉強に)一年おつかれさまです! そんな頑張った貴兄のために、2024年新作映画のざっくりした総まとめ的ガイドをお届け。年末年始に配信で観られるもの、あるいは映画館で公開中の作品に絞って、計10本(邦画5本、洋画5本)をピックアップしてみました。誰もが知るメジャーな話題作よりも、なるだけ隠れた傑作を優先。少しでもお愉しみの参考になれば幸いです!今回は洋画編!

『アイアンクロー』

4月5日公開 監督/ショーン・ダーキン U-NEXT、Amazonプライムビデオなどで配信中

とにかく泣ける。凄まじく胸に迫る。にもかかわらず、観ている人自体が極端に少ない。今年最も過小評価された傑作がこれではないか。

昭和世代には懐かしい伝説のプロレスラー、フリッツ・フォン・エリックの一家の実話。アイアンクロー(鉄の爪)といえば『キン肉マン』のキン肉大王――キン肉真弓(キン肉マンの父親)の得意技だが、そもそも大王のアイアンクローは『フリッツ・フォン・エリック直伝』という設定。1979年から始まる物語で、80年代が主な時代背景となるが、描かれる内容は極めて現代的な『男の世界』の崩壊だ。

米テキサス州ダラスの保守的な町に生まれ育ったエリック一家の息子たち――次男ケビン、三男デビッド、四男ケリー、五男マイクは、父親のあとを継ぐ形で次々とプロレスの世界に身を投じる(長男ジャックは幼少期に死去している)。だがまるで呪いの数珠繋ぎのように悲惨な事態が兄弟たちを襲う。強くあること、男らしくあることを父親から宿命づけられた彼らは、あらかじめ課せられた男性性の抑圧に潰されていく。その意味ではフェミニズム的な主題を男性側の視座から扱った作品とも言えるだろう。

監督のショーン・ダーキン(1981年生まれ)はカナダ出身の我が道を行く鬼才。『マーサ、あるいはマーシー・メイ』(2011年)や『不都合な理想の夫婦』(2020年)でも家父長制の呪縛を主題としたが、人気映画会社A24と組んだ今作はその決定版だ。しかも批判や風刺より、哀惜を持って描いている距離感がたまらない。ミッキー・ローク主演の『レスラー』(2008年/監督:ダーレン・アロノフスキー)を受け継ぐような『アメリカの陰画』系の悲しき神話。80年代のムードを巧みに再構築するフィルム撮影の映像も絶品だし、次男ケビン役のザック・エフロンをはじめ役者もみんな素晴らしい。マジ必見。お願いだから観てください!

『ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ』

6月21日公開 監督/アレクサンダー・ペイン U-NEXT、Amazonプライムビデオなどで配信中

すべてが良い塩梅。良質なヒューマンドラマのお手本のような1本だ。毎回、安定の腕前を見せるアレクサンダー・ペイン監督(1961年生まれ)が、『サイドウェイ』(2004年)で組んだ名優ポール・ジアマッティと久々に再タッグ。1970年12月の年末から71年の年明けを時代背景とし、偏屈な古代史のベテラン教師ポールと問題児の生徒アンガス、ベトナム戦争で愛する息子を亡くしたアフリカ系の料理長のメアリーという三人の交流をメインに描く。

舞台となるのは米東海岸ボストン近郊にある全寮制の名門私立高校バートン・アカデミー。クリスマスと新年を過ごすために誰もが家に帰る中、寮に残ったのは行き場のない三人。孤独な彼らは奇妙な疑似家族のように共に過ごす中、少しずつ心を通わせ、まもなく車に乗りボストンの街まで遊びに出掛ける。

最初は教師ポールの「わざと嫌われようとしているのか?」的な気難しい態度にイラつくのだが、だんだん心があったかく溶け出して、ほっこりしていく見事な展開。また本作には原型的なイメージソースとなった参照作が明確にあり、それがアメリカン・ニューシネマ後期の名作『さらば冬のかもめ』(1973年/監督:ハル・アシュビー)だ。同じくベトナム戦争の時代、冬の雪景色を背景に3人のはみ出し者の軍人たちの交流を描いた映画。『さらば冬のかもめ』の“軍隊”を“学校”に替えたのが『ホールドオーバーズ』という風にも言えるだろう(本当に真似たようなアイススケートのシーンまで出てくる)。映像も70年代のアメリカ映画のタッチを繊細に再現。しかもフィルム撮影ではなく、デジタルのカラリングでフィルム調の質感に寄せたもの。まるで古着を模した洋服のヴィンテージ加工のような滋味深さが実現されている。

本作は世評も非常に高く、第96回アカデミー賞では作品賞を含む主要5部門にノミネートされ、料理長メアリー役のダヴァイン・ジョイ・ランドルフが助演女優賞に輝いた。すでにクラシックの風格すら湛える、言うならば山田太一脚本のテレビドラマくらい間違いのない出来なので、「迷ったらこれ!」の1本として強くお薦めしたい。

『ネクスト・ゴール・ウィンズ』

2月23日公開 監督/タイカ・ワイティティ ディズニープラス、Amazonプライムビデオなどで配信中

最弱のサッカーチームが奇跡の快進撃を繰り広げる――。『がんばれ!ベアーズ』(1976年/監督:マイケル・リッチー)系の黄金パターンを引き継いだ、楽しく、わかりやすく、元気の出るハートフルなスポーツコメディの快作だ。監督はタイカ・ワイティティ(1975年生まれ)。いまや世界的な人気監督となり、私生活までマスコミに追いかけられるハリウッドセレブとなった彼だが、もともとはニュージーランド出身。母国で俳優やコメディアンとしての活動をはじめ、そこから世界的な注目を浴びていった奇才なのだ。

そんなワイティティが、久々にローカル色全開の世界に帰ってきた。舞台は南太平洋に浮かぶ小さな島国の米領サモア。ちなみに同じサモア諸島でも、西経171度線を挟んで西側に位置するサモア独立国とは異なる。米領サモアは「小さいほうのサモア」なのだ。同地はポリネシア系の国民が多く、ニュージーランドと繋がりの深い文化圏に属している。

本作のベースになったのは有名な実話。10年以上にわたりFIFAランキング最下位、世界最弱とまで呼ばれて笑いものにされていた米領サモアのサッカー代表チームが、熱血オランダ人監督のトーマス・ロンゲンを迎え入れ、公式戦の初勝利を目指して奮闘する。この件は『ネクスト・ゴール! 世界最弱のサッカー代表チーム0対31からの挑戦』(2014年)というドキュメンタリー映画にもなっている。それをワイティティ監督は、みそっかす集団の逆転劇という痛快な感動作に昇華させた。

とは言え、ギスギスした競争主義とは無縁の世界観なのが肝で、映画全体がサモア流の大らかな人生哲学に覆われている。島民たちは何よりも伝統や日常を大切にしており、豊かな自然やユーモアに包まれた、ゆるふわなライフスタイルをリラックスして営んでいる。我々にとっても肩の力をほぐしてくれる、セラピー効果の絶大な映画だと言えるだろう。ちなみに物流管理の問題で米領サモア現地でのロケーションは叶わず、同じポリネシアン・トライアングルの領内であるハワイのオアフ島で撮影されている点だけは温かい目でご了承いただきたい。

『チャレンジャーズ』

6月7日公開 監督/ルカ・グァダニーノ U-NEXT、Amazonプライムビデオなどで配信中

あのゼンデイヤが主演&プロデュース。当初は2023年9月15日の全米公開を予定していたが、全米映画俳優組合(SAG-AFTRA)のストライキが勃発。ゼンデイヤが宣伝活動を出来ないことから2024年4月26日に延期を余儀なくされたものの、結果的に全米初登場No.1の興行収入を記録し、北米以外の諸国でも大ヒット。テニスコートの内外で三角関係のラヴゲームが炸裂する2024年のトレンドムービーとして世界を席巻。批評家の評判も極めて高いものだったが、しかし日本ではひっそりと劇場公開され、ほぼ話題にならず終わってしまった……。海外と日本の反応格差がこれほど大きかった映画は他にないかもしれない。いや、本当にもったいない。なぜなら本作には日本が誇るグローバルブランド、〈ユニクロ〉(UNIQLO)が絡んでいるのだから!

マイク・フェイストが演じるグランドスラム6度制覇のトッププロ選手、アート・ドナルドソンは〈ユニクロ〉のユニフォームに身を包んで登場する。物語はもともと彼の親友であり、いまは因縁の関係にある選手のパトリック(ジョシュ・オコナー)と、アートの妻にしてコーチ兼プロデューサーのタシ(ゼンデイヤ)という“男性2人&女性1人”の10年以上に及ぶ恋のトライアングルの行方を描く。

そして衣装を手掛けたのは当代きっての人気ファッションデザイナーであるジョナサン・アンダーソン。自身のブランド〈JW ANDERSON〉のほか、〈ロエベ〉(LOEWE)のクリエイティブ・ディレクター、そして〈ユニクロ〉とのコラボライン『UNIQLO and JW ANDERSON』でもおなじみ。本作では劇中に何度も登場する「I TOLD YA」(だから言ったでしょ)とプリントされたTシャツが大バズリし、同じデザインのTシャツとスウェットシャツが〈ロエベ〉から一般リリースされた。

監督を務めるのはイタリア出身の名匠、『君の名前で僕を呼んで』(2018年)のルカ・グァダニーノ(1971年生まれ)。彼は何より自由意志としての恋愛や性愛を描く監督であり、本作もセクシュアリティやジェンダーの壁を軽々と超えて展開する。音楽を手掛けたのはトレント・レズナー&アッティカス・ロス(ナイン・インチ・ネイルズ)。明るくパワフルなエレクトロチューンの連打で、自由奔放な恋の次第をガンガン盛り上げていく。スポーツ映画というより、実質は超アッパーなパーティームービーといった趣だ。

脚本担当は劇作家のジャスティン・クリツケス。彼は『パスト ライブス/再会』(2023年)のセリーヌ・ソン監督のパートナーでもある。ちなみにクリツケスは本作の脚本執筆の際、2018年の全米オープン決勝戦――物議を醸したセリーナ・ウィリアムズ対大坂なおみの試合を観てインスパイアされたらしい!

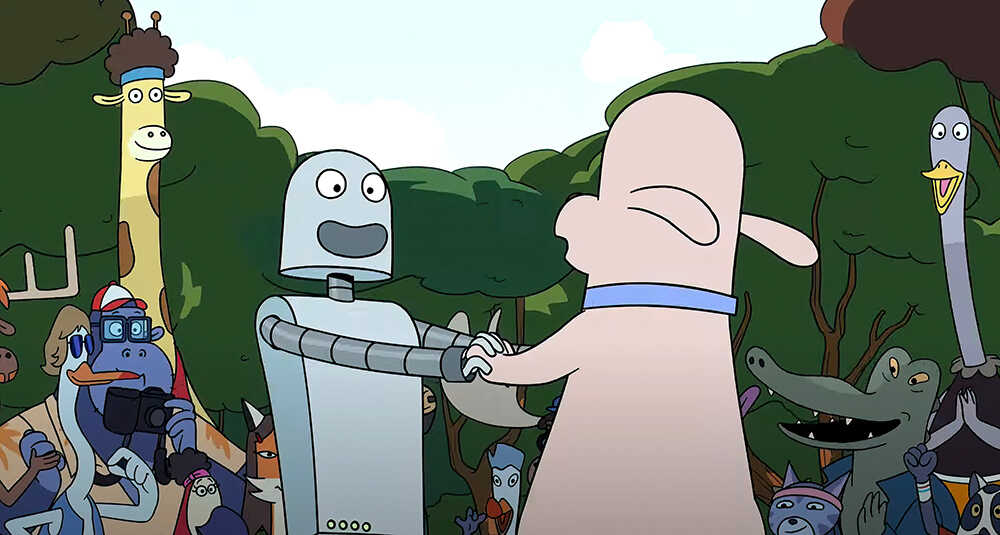

『ロボット・ドリームズ』

11月8日公開 監督/パブロ・ベルヘル 劇場公開中

いま日本の映画館で公開されている洋画の中では、これが断然いち推し。めちゃくちゃ良かった。泣いた。マジでやばかった。シンプルな作画のアニメーションで、しかも台詞なし。擬人化された動物たちが暮らす1980年代の大都会NYマンハッタンを舞台にした物語。藤子・F・不二雄先生でいえば、『ドラえもん』と異色SF短編集の中間に位置するような味わいがある。

アメリカの作家サラ・バロンによる同名グラフィックノベルを原作に、『ブランカニエベス』(2012年)などユニークな実写映画で知られるスペイン出身のパブロ・ベルヘル監督(1963年生まれ)が初めて手がけた長編アニメーション映画。ひとりで暮らす主人公の犬(男性)、その名も『ドッグ』が、テレビのCMで目にして注文した『友だちロボット』と織り成す絆を描く102分の珠玉の名編だ。

お話はとにかく切ない。『友だちロボット』と言っても、それは主人公のドッグがお金を出して買った商品なのだ。つまりテーマは友情というより、“都市生活者の孤独”とでもいったもの。寂しさを埋めるためのアイテムという意味では、もしそれが恋人ロボットだとしても本質は変わらないだろう。ゆえに着想としては、近未来のLAで暮らす男が人工知能型OSの女性に恋する物語を描いた、スパイク・ジョーンズ監督の傑作『her/世界でひとつの彼女』(2013年)に近いかもしれない。

語り口は先述したように台詞なし、ナレーションもなし。言わば『ほぼサイレント映画』。ベルヘル監督はチャールズ・チャップリンの無声映画からの影響を言及しており、確かに『キッド』(1921年)や『街の灯』(1931年)ばりのレベルで、言葉の壁に関係なく普遍的な感動を伝える。また都市の光景は実写的アプローチが活かされており、簡略化された線でも情景はしっかり描かれている。マンハッタンの街並みや、夏の終わりと共にシーズンオフで閉鎖されるビーチなどの描写が美しい。ベルヘル監督も本作は「80年代ニューヨークへのラヴレター」だと公言している。

本作は2023年第・76回カンヌ国際映画祭の特別上映部門でワールドプレミア上映され、アヌシー国際アニメーション映画祭のコントルシャン部門で最優秀作品賞を受賞。さらに2024年・第96回アカデミー賞で長編アニメーション賞にノミネートされるなど、国際的に高い評価を受けている……が! もっと騒がれてもいいくらいの名作だと思う次第。

子供さんから気難しい大人まで万人におすすめ。ぜひご覧ください!

●こちらの記事もオススメ!

映画ライター森直人が選ぶ!年末年始に絶対観てほしい2024年公開の邦画ベスト5

Photo by AFLO