早熟な天才小説家と、フェミニズムの先駆者だった母親

2017年公開の『メアリーの総て』は、メアリー・シェリーを当時17歳のエル・ファニングが演じた伝記映画で、メアリーの実人生をフェミニズム的視点から捉え直している。

この映画のメアリーは、女性であるがゆえに知性や才能を正当に評価されず、社会からまともな人間扱いされない孤独感を“怪物”に託して小説を書き上げる。しかし匿名での出版を余儀なくされ、世間は夫のパーシーが書いたのだろうと噂する。

映画の終盤でようやく妻の思いを理解したパーシーは、『フラケンシュタイン』の作者はメアリーだと公表し、メアリーはついに自らの名前を取り戻す(このくだりは必ずしも史実通りではないが)。

メアリーはパーシーの子供を5回妊娠したが、一人は流産、3人は幼いうちに亡くしている。またメアリーが24歳のときに夫のパーシーが水難事故で死亡するなど次々と不幸に見舞われた。しかしシングルマザーを貫き、作家として報酬を得て、息子を育て上げ、貧窮した父親の面倒まで見ていたという。

メアリーの母ウルストンクラフトは著述業で身を立てた点でも女性解放の先駆者だったが、メアリーもまた自ら選んだ職業で生き抜いたサバイバーだったのだ。

映画『メアリーの総て』が示唆していたように、小説『フランケンシュタイン』からは女性への抑圧と抵抗を見出すこともできる。怪物の性別は男性として描かれているものの、異形ゆえに理不尽に差別され、知性や教養を育んでもなお拒絶される境遇は、当時の女性たちが置かれていた社会的立場ともシンクロする。

『哀れなるものたち』のベラは、メアリー・シェリーが『フランケンシュタイン』で描いた行き場のない悲劇が、実は回避できるのだと実践してみせる存在でもある。

『哀れなるものたち』がメアリー・シェリー周辺の史実と符号する点はほかにもある。例えばメアリーが詩人のパーシー・シェリーと駆け落ちしたことはすでに述べたが、自由恋愛を標榜していたパーシーは3年前にも当時の恋人とその姉と駆け落ちしたおり、現代の視点で見れば若い女性をグルーミングするたちの悪い常習犯ともいえる。

16歳のメアリーにとっては未知の世界へと連れ出してくれる理想の王子様だったかも知れないが、ベラに冒険と性体験をそそのかすダンカン・ウェダバーンの役どころと似通ってはいないだろうか。

では、ベラのモデルはメアリー・シェリーなのか? その答えはイエスでもありノーでもある。メアリーの実人生が大きな着想元であることは間違いないが、ベラの造形には複数の人物が影響していると思われる。メアリーの母親メアリ・ウルストンクラフトもまた、ベラ=ヴィクトリアの主要なモデルのひとりだろう。

ウルストンクラフトは1792年に『女性の権利の擁護』を著したフェミニズムの先駆者で、男と女が平等の社会をいち早く夢見た人でもあった。しかしメアリーを産んで11日後に産褥熱で死亡してしまった。実母を記憶に留めることができなかったメアリーは、母親が眠る墓地に足繁く通い、母の著作を読み漁って育った。

またウルストンクラフトは、メアリーの出産より前のことだが、橋から身を投げて自殺をはかった過去がある。それもまたベラ=ヴィクトリアの境遇と重なる。

原作小説では、結婚した後のベラ=ヴィクトリアの後半生についても詳しく語られている。ベラは大学を卒業して医学博士となり、困窮した女性のための医院を開業し、婦人参政権運動に身を投じてアグレッシブな社会主義者になっていく。

その思想や行動力は、メアリー・シェリーよりも活動家だった母ウルストンクラフトを彷彿とさせるのである。

なぜベラは医者を目指したのか?

映画版『哀れなるものたち』の終盤、冒険の旅から帰還したベラは医者になることを決意する。創造主であり保護者でもあるゴッドウィンの屋敷で「この家の防腐剤の香りを嗅いだ瞬間、次にすることがわかった。私は医者になります」と告げるのだ。

筆者はこの場面で2つの疑問が湧いた。ひとつ目は、ベラにとってゴッドウィンの後を継ぐ以外に医者になる必然性があるのだろうか。もうひとつは、19世紀末を生きていた女性たちに正規の医学博士になる道は開けていたのか?

ゴッドウィンを敬愛するベラが、家業である医療に興味を持つのは不思議ではないし、娼館での経験から性病や衛生に関心があったのかも知れない。外科実験で生まれた出生から、アンデンティティと医療とが結びつきがちだった可能性もある。

映画では医療を志した理由は名言されておらず、正確な答えを知る必要もない。ただ、医者を志す以上、そこにはなにか作品上の意図が込められているのではないか? そのヒントを原作小説に求めるなら、映画版のベラは自発的に医者を目指すが、原作ではゴッドウィンがベラとの会話の中で、ほとんど誘導するように医者になる道を示している。

アレキサンドリアで貧困と格差に直面したベラが、病の子供たちを救いたいと望んでいたからだ。

映画版では、船上で知り合ったハリー・アストレー(ジェロッド・カーマイケル)がベラにアレキサンドリアの惨状を見せる。原作のハリーはベラに思想や政治の歴史を教える先生役を務め、自らを「マルサス主義者」だと説明している。

マルサスはイギリスの経済学者で、メアリー・シェリーの父ウィリアム・ゴドウィンの理想主義に反論して『人口論』を著した。マルサスの理論では、人口が増え続ける速度に食料の増産が追いつくことは不可能であり、必要悪である戦争や飢餓によって人口は調節される。よって貧しい困窮者や子供たちを救済する慈善事業や福祉は、人口の増加を招く不要な行為だというのだ。

ベラにとって、弱者の切り捨ての必要性を説くマルサスの理論は容認できるものではないが、アストレーの現実主義に刺激を受け、世界の諸問題は理想だけでは解決できないことも学んでいく。ベラが自分にできる突破口として、医療を通じた社会貢献や啓蒙を目指したことは理にかなった選択に思える。

また原作では、ベラ=ヴィクトリアは1886年にエディンバラのソフィア・ジェックス-ブレイク女子医学校に入学し、1890年にグラスゴー大学で医学博士号を得たと説明されている。

ソフィア・ジェックス-ブレイクとは、女性が大学で正規の医学教育を受けるために闘った実在の人物で、1886年にエディンバラで女性向けの医学校を開校している。しかし運営方針に厳格だったジェックス-ブレイクと生徒が対立し、生徒の一部はグラスゴーのクイーン・マーガレット・カレッジに移った。

後に同校はグラスゴー大学と合併し、1894年にはグラスゴー大学からスコットランド初の女性医学博士が生まれている。

つまり、ベラが医学博士を志した背景には、女性たちが学ぶ権利を勝ち取った激動の歴史があったのだ。女性参入の扉が開いたばかりの医学界にベラが飛び込んだことは、時代が要請した必然だったのではないか。

そして同時代に医学を志した女性たちの多くが(原作のベラも含めて)女性参政権運動に参加し、また新たな歴史を作っていくのである。

ちなみにメアリ・ウルストンクラフトは1792年の著作『女性の権利の擁護』で、早くも女性の参政権について触れていた。しかしイギリスで初めて男女平等の普通選挙が実現したのは1928年。ウルストンクラフトが女性解放を謳ってから実に136年が経っていた。

歴史の影に埋もれた名もなき女性たち

『哀れなるものたち』の歴史的な背景を追っていたら、すでに一万字に達しようとしている。最後にもうひとりだけ、歴史上の人物を紹介させて欲しい。『フランケンシュタイン』の作者メアリー・シェリーの異父姉、ファニー・ウルストンクラフトである。

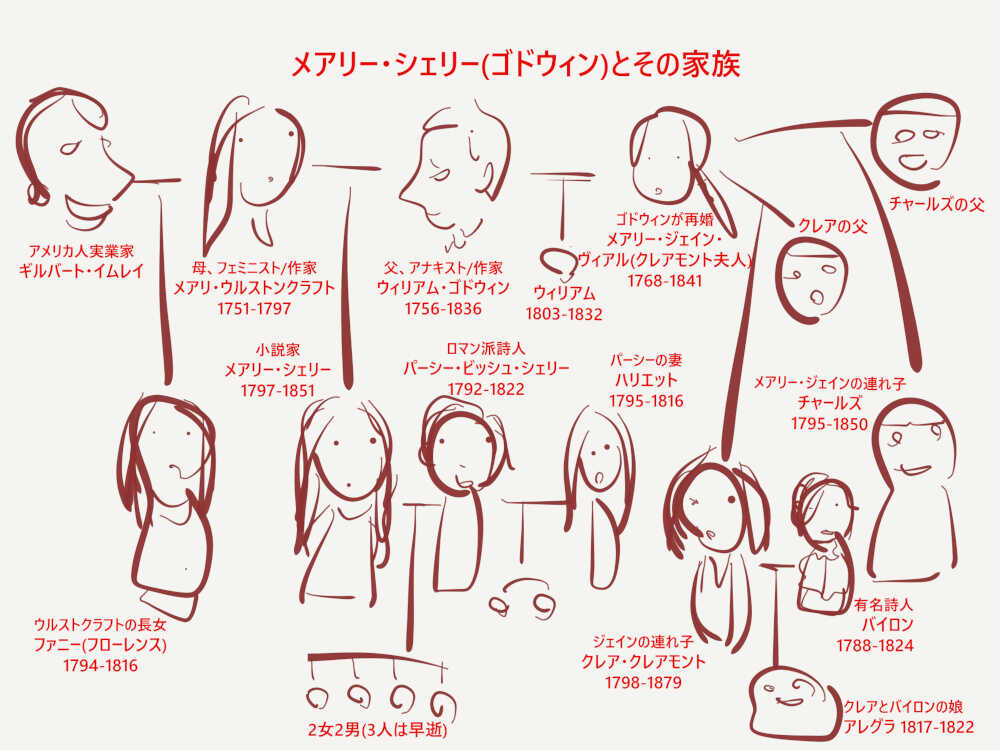

ファニーは1794年にメアリ・ウルストンクラフトと、アメリカ人の恋人ギルバート・イムレーの間に生まれた。イムレーと破局したウルストンクラフトは2度自殺を図ったが未遂に終わり、後にウィリアム・ゴドウィンと結婚、次女メアリーの出産後に亡くなったことはすでに述べた。

ファニーはゴドウィン家で、3歳下のメアリーやゴドウィンの再婚相手の連れ子たちと一緒に育てられた。ゴドウィン家には弟も生まれ総勢5人の子供たちが同じ家に暮らしていたが、両親が同じ子供は一人もおらず、ファニーに至っては父ゴドウィンとも血が繋がっていない。

しかしゴドウィンはファニーを自分の娘として扱い、ファニーもゴドウィンを父として敬いゴドウィン家で暮らし続けた。

しかしメアリーの伝記映画『メアリーの総て』にファニーは登場していない。メアリーの生涯にまつわる記述を漁っても、ごくたまに年表的に『1816年10月9日に22歳で自殺』した事実が伝えられる程度である。

伝記映画が史実を脚色する際、登場人物を減らして描くことは少なくないが、同じ姉妹でもクレアはメアリーとパーシーと一緒に出奔したり、詩人バイロンの愛人になったりとエピソードが多く、ファニーは顧みられることが非常に少ない。

英文学研究者のジャネット・トッドは2007年に著書『死と乙女たち ファニー・ウルストンクラフトとシェリー・サークル』(音羽書房鶴見書店)を発表し、ファニーという人物の生涯にスポットを当ててみせた。

同書によると、ファニーは姉妹の中でも絵が得意で、教育問題に興味を示す活発さがあった。そしてメアリーや義妹クレアと同様に、ファニーもまたパーシーに惹かれていたという。

しかし育ての父であるゴドウィンへの義理と敬愛、そして家を出ていったメアリーらの間に挟まれて、両者を取り持つ役割に奔走するなど苦しい立場に立たされることが多かった。そしてトッドは、ファニーが何者でもない自分自身に絶望し、おそらくパーシーにも拒絶されて自殺に至ったと推論する。

ファニーの自殺は、これ以上のスキャンダルを恐れた家族によって、公的にはまるでなかったことのように扱われたという。しかしトッドは『フランケンシュタイン』で無実の罪を被って非業の死を遂げるジュスティーヌという登場人物に、メアリーは姉ファニーの存在を託したのだと分析している。

『死と乙女たち』でジャネット・トッドは、可能な限りファニーの実像を明らかにし、ほとんど無名の存在だった彼女に共感を寄せ、無力な犠牲者のままでは終わらせまいとしている。

ファニーの名が、まがりなりにも後世に伝えられているのは歴史的有名人の家族だったからだが、もしファニーが、いや、当時の女性たちの誰もがベラの1/10でも自由でいられたら、また違った形の物語が語られていたはずだ。

『哀れなるものたち』と『フランケンシュタイン』の繋がりを追うと、『哀れなるものたち』には女性が自由と権利のための闘った歴史が反映され、その精神を未来に繋ごうとするメッセージが内包されていると感じる。

だからこそ、ファニーのように、“物語”を与えらえることなく、歴史の影に埋もれてしまった女性たちにも想いを馳せたいと思うのである。(終)

Photo by AFLO