『ナポレオン』(2023年)

新作『ナポレオン』(2023年)が日本でも劇場公開され、好評を博しているリドリー・スコット監督。イギリス出身のこの鬼才は今年86歳となったが、じつに精力的で、この10年に7本の作品を放ってきた。一本の映画に2~3年はかかると言われる、ハリウッドの映画人としては、間違いなく多作の部類に入る。

『最後の決闘裁判』(2021年)

近年のスコット作品を振り返ると目につくのもやはり歴史ドラマだ。18世紀末から19世紀初頭のフランス史を見つめた『ナポレオン』はもちろん、『最後の決闘裁判』(2021年)では中世フランスにスポットを当て、『エクソダス:神と王』(2014年)では古代エジプトの神話を解き明かした。

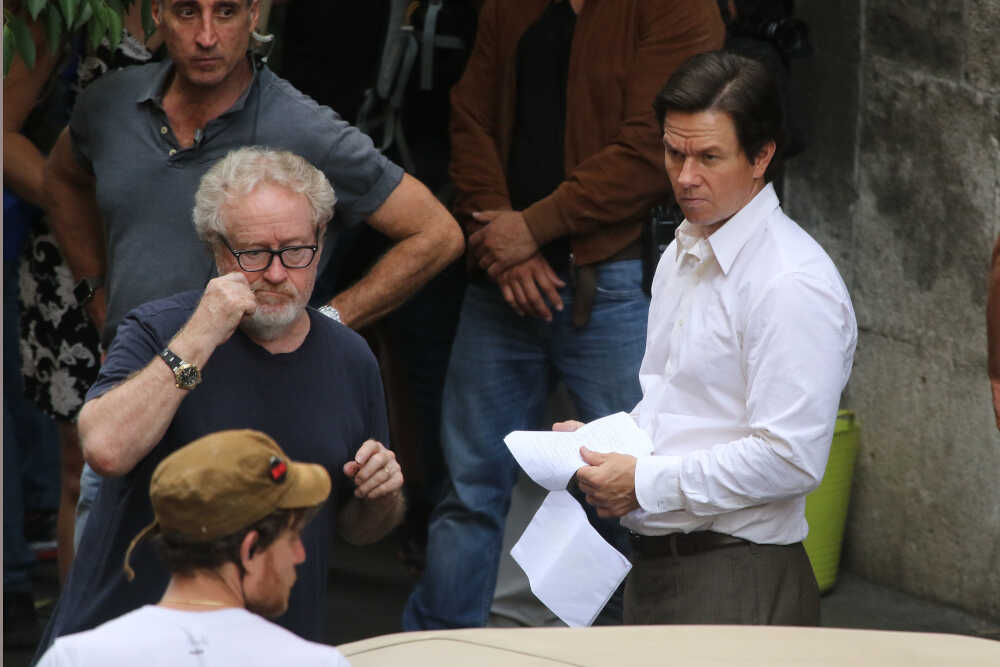

『ゲティ家の身代金』(2017年)

20世紀の実話に題材を得た『ゲティ家の身代金』(2017年)や『ハウス・オブ・グッチ』(2021年)も、現代に近いものの、史劇に入れてもよいだろう。スコットはかねてから歴史ドラマが好きであると公言しており、デビュー作『デュエリスト 決闘者』(1976年)や、アカデミー賞受賞作『グラディエーター』(2000年)、『キングダム・オブ・ヘブン』(2005年)など力作が並ぶ。

スコットが歴史劇を好む理由は、社会の価値観や倫理観にズレがあり、そこに生きる人間の善悪にもイビツさが宿るから。たとえば、『ナポレオン』では冒頭のマリー・アントワネットの処刑シーンに喝采する大衆の姿を見ることができるが、これにゾッとする観客は少なくないだろう。主人公ナポレオンにしても、戦功を上げてフランス革命後の国を統一した英雄という側面の一方で、支配欲の強い独裁者でもあった。そういう意味では、スコットは善玉や悪玉とは割り切ることのできないキャラクターに人間の本質を見ている、ともいえるだろう。

『ブレードランナー』(1982年)

レプリカントと呼ばれる人造人間を追う捜査官の奔走を描いた代表作『ブレードランナー』(1982年)にしても善悪の境界はあいまいで、主人公デッカードを正義漢と見ていた観客も、悪党であったはずのレプリカントの考えを次第に理解していく、そんなつくりに妙味があった。

『ワールド・オブ・ライズ』(2008年)

『ハンニバル』(2001年)で描かれる天才殺人鬼レクター博士の哲学も同様だ。非情な諜報の世界を描いた『ワールド・オブ・ライズ』(2008年)では、もはや誰が正しくて誰が正しくないのかわからない。

『ハウス・オブ・グッチ』(2021年)

女性キャラクターも例外ではない。『エイリアン』(1979年)や『テルマ&ルイーズ』(1991年)、『G.I.ジェーン』(1997年)などで強い女性を描いてきたスコットだが、それらのヒロインたちにも最初は簡単に感情移入できない人間的な複雑さがあった。『ハウス・オブ・グッチ』(2021年)のヒロイン、パトリツィアは、一般的には財産目当てで夫である〈グッチ〉の社長を殺した悪女と見られているが、映画ではその内面もきちんと描いていた。

『ブラックホーク・ダウン』(2001年)

リアリズムを重視した描写にもこだわりがあるのがスコット作品の特色。『ブラックホーク・ダウン』(2001年)で再現されたソマリアの戦場のリアリティに、圧倒された観客は少なくないだろう。麻薬王と捜査官の攻防を実話に基づいて描いた『アメリカン・ギャングスター』(2007年)の、エピソードの緻密な積み重ねも忘れ難い。また、『エクソダス:神と王』は旧約聖書の出エジプト記をモチーフにしたものだが、災厄の襲来や紅海が割れる奇跡を、科学で説明可能な出来事として描いている。ちなみにスコットは自称、無神論者だ。

『ブラック・レイン』(1989年)

最後に、何よりよく言われる映像派としての側面に触れておこう。スコット作品でしばし指摘されるのは、光と影の鮮烈なコントラスト。『デュエリスト 決闘者』の屋内での決闘シーンでは、暗い石壁の中に差し込む光が印象深い。『ブレードランナー』における、酸性雨に濡れ、極彩色のネオンに照らされた未来都市の風景はあまりに有名。大阪を舞台にした『ブラック・レイン』(1989年)にも、それに寄せた都市描写がある。また、スコットには映像美術に関して細部にいたるまでこだわる。たとえば、『ロビン・フッド』(2010年)では背景となる石壁の光沢にまで指示を出したとのこと。“映画で最も大切なのは、小さなディテール”と彼は言う。この姿勢だけでも、スコットが鬼才と呼ばれる理由がわかるのではないだろうか。

【Profile】リドリー・スコット/1937年11月30日生まれ、イギリス出身。1977年『デュエリスト 決闘者』で監督デビュー。待機作は『グラディエーター2(原題)』(2024年11月22日全米公開)など。

photo by AFLO