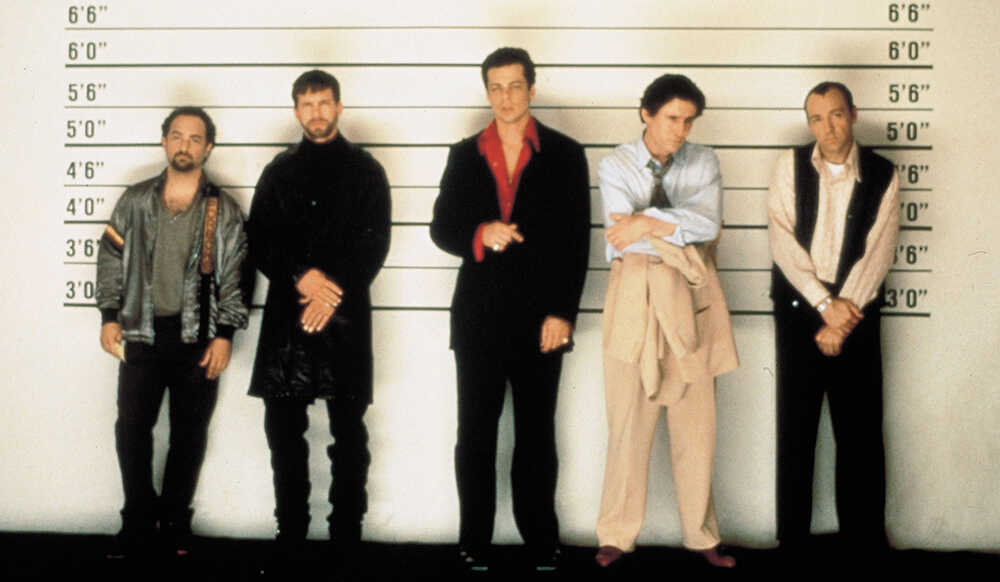

犯罪ミステリー映画というジャンルの現在において、叙述トリックの点で最も深いツメアト(影響力)を残した1本を挙げるなら、これを置いて他にないだろう。1995年のアメリカ映画『ユージュアル・サスペクツ』である。今年は公開30周年!

監督は当時29歳、新鋭時代のブライアン・シンガー(1965年生まれ)。本作はインディ映画の『パブリック・アクセス』(1993年/サンダンス映画祭グランプリ受賞)に続く長編第2作で、600万ドルという比較的低予算で撮られたもの。のちに『ボヘミアン・ラプソディ』(2018年)の監督を撮影途中で降板するも、クレジットには単独で刻まれるという際どい揉め事を起こしたりもするシンガーだが、その遥か以前の瑞々しい野心に満ちた頃の傑作である。そして脚本は『パブリック・アクセス』にも参加していたクリストファー・マッカリー(1968年生まれ)。こちらは当時26歳。最近は監督として『ミッション:インポッシブル』シリーズを続けて手掛けており(2015年の『ローグ・ネイション』以降)、トム・クルーズの舎弟みたいな雰囲気すら漂っているが、もともとは新世代の冴えた脚本家として登場した才人なのである。

とりわけ『ユージュアル・サスペクツ』の卓越はマッカリーのオリジナル脚本に負うところが多く、第68回アカデミー賞では見事に脚本賞を獲得。また同じ1995年、わずか一カ月違いで全米公開された『セブン』(監督/デヴィッド・フィンチャー)でも人を喰った異常な怪演を鮮烈に見せつけたケヴィン・スペイシーが助演男優賞を受賞した。そして2008年、アメリカン・フィルム・インスティテュート(AFI)が行ったアメリカ映画ジャンル別の史上ベストテン企画では、ミステリー部門の第10位にランクイン。2013年、全米脚本家組合(WGA)が発表したオールタイムベスト企画『101の最高の脚本』(101 Greatest Screenplays)では第35位に選出された。

いまでは完全にニュークラシックとして認定されている『ユージュアル・サスペクツ』だが、ただしリアルタイムでは必ずしも絶賛一色というわけではなかった。特にアンチ派として良く知られているのが、全米で最も著名かつ権威的な映画評論家のロジャー・エバート(1942年生~2013年没)だ。ピューリッツァー賞も受賞している大先生だが、彼はシカゴ・サンタイムズ紙のレビュー(1995年8月18日付)で4つ星満点中1.5つ星という激辛の点数をつけ、「あらすじがわからなくなってきた時、その日は映画を見すぎたからかもしれないと思った」「驚きは喜びではない」「私は操作ではなく、モチベーションに驚かされることを好む」などと戸惑いを率直に述べながら評した。確かに『ユージュアル・サスペクツ』はその斬新さゆえに、当時ポカ~ンとなった識者や観客も多かったのかもしれない。

ではこの映画の“新しさ”とは如何なるものだったか? まず代名詞のように語られるのは、物語すべてがひっくり返る衝撃のラスト――すなわち“どんでん返し”である。だが本質的には、そのどんでん返しを華麗に実現させる話法として、“信頼できない語り手”(Unreliable Narrator)と呼ばれる叙述トリックを完璧に使いこなしたことのほうが大きい。つまり映画の中の語り部、ストーリーテラーを担う劇中人物が、実は平気で嘘ばっかりしゃべるクソ野郎でした!ということが最後に判明する衝撃の作劇設計が取られている。

そもそも“信頼できない語り手”という用語はアメリカの文芸評論家、ウェイン・C・ブース(1921年生~2005年没)の1961年の著書『フィクションの修辞学』(水声社刊/訳:米本弘一、渡辺克昭、服部典之)で初めて使われたもの。その際は小説においての論旨だったが、むしろ映画、あるいは映像のほうが“信頼できない語り手”の仕掛けに向いているのではないか? ということを、『ユージュアル・サスペクツ』は回想形式を駆使して他のどの映画よりも鮮やかに示したと言える。

つまり我々は、具体的に差し出される映像というのはつい“事実の可視化”のように思いがちである。しかし例えば、誰かが話した内容をそのまま映像化したもの(証言の可視化)であれば、それは事実とは限らない。でもヴィジュアルで展開すると目に入った情報として受け取っちゃうんだよなあ……というのが『ユージュアル・サスペクツ』の詐術のポイントである。

※後編に続く

Photo by AFLO